Noch in den letzten Kriegstagen versuchten die Nationalsozialisten durch Mobilisierung und Terror im Inneren, ihre Herrschaft zu erhalten. Kurz vor Kriegsende trafen Donauwörth am 11. und 19. April 1945 zwei Luftangriffe und verheerten die Stadt nur wenige Tage vor dem Einmarsch amerikanischer Truppen.

Als süddeutsche Stadt war Donauwörth lange Zeit von direkten Kriegszerstörungen verschont geblieben. Wie überall aber litt die Bevölkerung im Verlauf des Krieges zunehmend unter Nahrungsmittelknappheit. Die jungen Männer waren zur Wehrmacht eingezogen und ihre Rückkehr ungewiss. Die fehlenden Arbeitskräfte in der Landwirtschaft und in den Betrieben waren durch Kriegsgefangene sowie Zwangsarbeiter „ersetzt“ worden. Doch lange Zeit blieb für die örtliche Bevölkerung das Kriegsgeschehen relativ fern, auch wenn es in den letzten Kriegsjahren häufig Fliegeralarme gab und zunehmend Flüchtlinge in die Region strömten. Die Wehrmacht plante noch wenige Wochen vor Kriegsende, Donauwörth in eine Verteidigungslinie entlang der Donau einzubinden. Damit sollte das Vordringen alliierter Truppen nach Augsburg und München verhindert werden, ein zu diesem Zeitpunkt jedoch nur mehr illusorisches Ziel. Zugleich rückte der wichtige Verkehrsknotenpunkt Donauwörth ins Ziel der Alliierten, um Truppenverlegungen zu verhindern.

Über 280 Menschen verloren ihr Leben

Die Luftangriffe Mitte April 1945 verwandelten den Bereich zwischen Industrieviertel und Promenade in ein Trümmerfeld. Für die Überlebenden, die in den getroffenen Gebäuden Verschüttete bargen und Verletzte versorgten, eine hochgefährliche Situation, die einem Inferno glich. Die traumatischen Erfahrungen dieser Tage prägten sich tief in das Gedächtnis der Menschen ein. Über 280 Personen verloren durch den Luftangriff ihr Leben, unzählige Menschen wurden verletzt oder verloren ihr Zuhause.

Schwierige Neuanfang nach dem Kriegsende

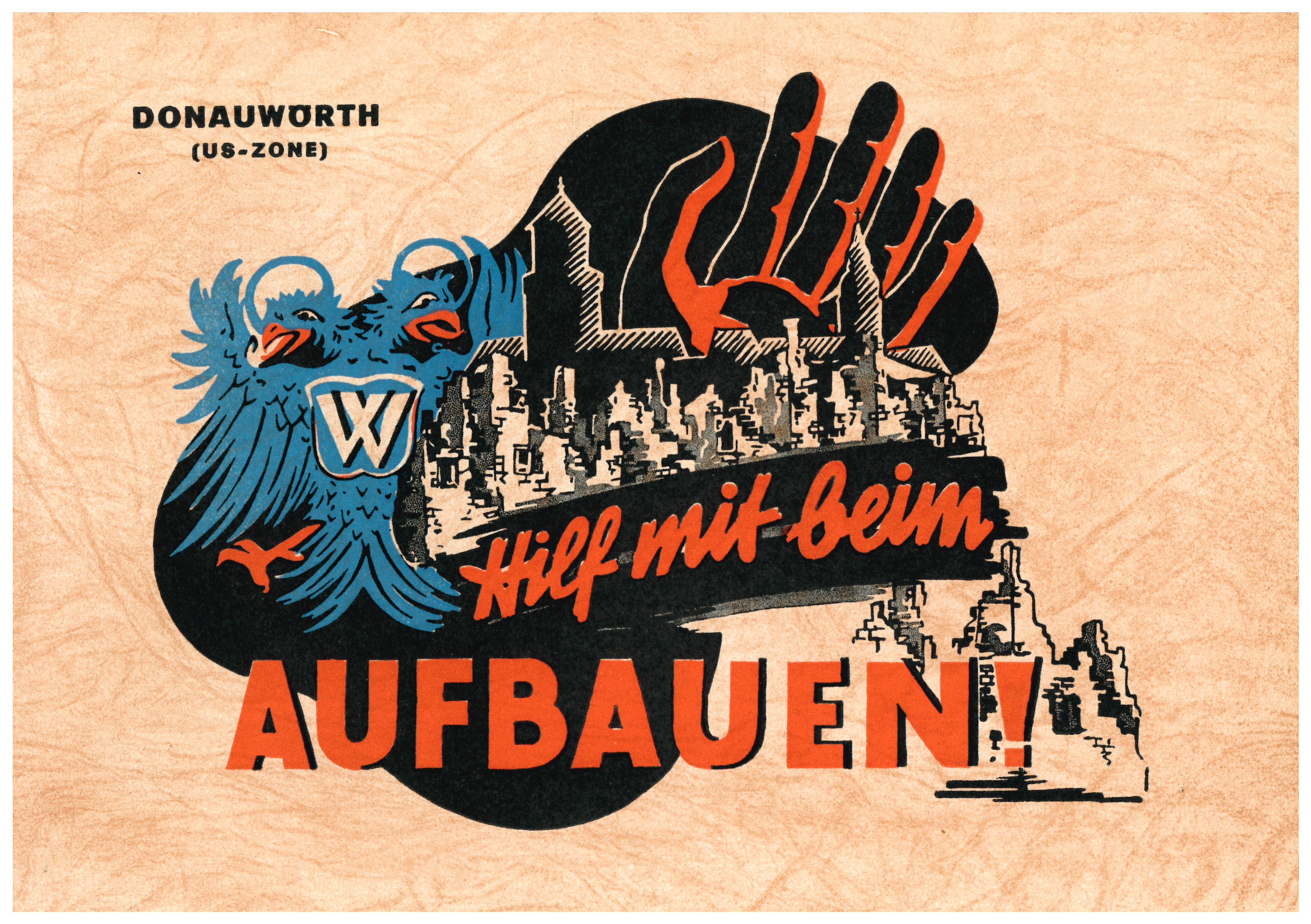

Ein Neuanfang in der Stadt nach dem Kriegsende war schwierig. Überall herrschte Mangel, Schutt und Trümmer waren zu beseitigen und die herrschende Wohnungsnot wurde von Flüchtlingen noch verschärft. Gerade der Wohnraummangel sollte noch viele Jahre bestehen. Der Alltag war von den Anordnungen der US-amerikanischen Militärverwaltung geprägt, eine öffentliche Verwaltung musste erst wieder neu und auf demokratischen Grundlagen entstehen. Das dienstliche Tagebuch von Major Herbert L. Snapp gibt mit seinen kurzen Einträgen noch heute einen Einblick in diese Tage des Neubeginnens und der Not. So inspizierte er in Donauwörth Wirtschaftsgebäude als mögliche Flüchtlingsunterkünfte, entschied über Bürgermeister in der Region wegen ihrer Beteiligung im Nationalsozialismus oder stand mit den Hospitälern wegen Typhusverdachtsfällen im Austausch.

Doch der Wiederaufbau der Stadt gelang. Mit großer Kraftanstrengung wurde der Schutt beseitigt und neue Häuser gebaut. Entsprechend ist die Reichsstraße heute von einem Nachkriegsstil geprägt, der historische Bauformen aufgreift.

Wiederaufbau und wirtschaftliche Erholung

Waren die ersten Jahre nach Kriegsende wegen der Zerstörung und dem geringen Geldwert wirtschaftlich eine sehr schwierige Phase, so verbesserte sich die Lage nach der Währungsreform 1948 rasch. Investitionen wurden auch in Donauwörth leichter möglich, die Wirtschaft zog an. Dies zeigte sich in einem besseren Warenangebot, das auch den privaten Konsum bedachte. So sorgte beispielsweise der ab 1953 in Donauwörth gebaute Venus-Roller für mehr Mobilität im Berufs- wie im Freizeitleben. Auch die Normalität kehrte ein Stück weit zurück, als beispielsweise die verschiedenen Schulen und die Volkshochschule wieder regulär ihre Tore öffneten.

Zuvor gab es in den unteren Schulen aufgrund der Raumnot abwechselnd Vor- und Nachmittagsunterricht. Dies konnte erst nach dem Neubau und der Renovierung der Schulgebäude abgeschafft werden. Außerdem wurden wieder verschiedene Kulturveranstaltungen angeboten. 1949 wurde der Ersatzbau für das zerstörte Tanzhaus errichtet, der einem Kino und Verkaufsräumen Platz bot. Durch die Industrieansiedlungen – hier vor allem die Waggon- und Maschinenbau GmbH Donauwörth (WMD) – erlebte die Stadt einen Aufschwung. Auch die Bevölkerung wuchs. Entsprechend musste in den engen Stadtgrenzen weiterer Wohnraum entstehen. Ende der 1950er Jahre entstand auf dem Schellenberg deshalb sogar ein neuer Stadtteil, nachdem die Stadt dieses Gebiet erwerben konnte.

Veranstaltungen im Rahmen der Gedenkreihe „80 Jahre Kriegsende – 80 Jahre Frieden“

Im Rahmen der Reihe 80 Jahre Kriegsende – 80 Jahre Frieden werden zum Gedenken an diese Zeit verschiedene Veranstaltungen angeboten. In Erinnerung an die Opfer der Luftangriffe auf Donauwörth findet am 11. April um 17 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Liebfrauenmünster statt, der von der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Donauwörth, der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Donauwörth und der Türkisch Islamischen Gemeinde zu Donauwörth in Zusammenarbeit mit dem Donauwörther Stadtarchiv veranstaltet wird. Auch Schülerinnen und Schüler des Donauwörther Gymnasiums werden einen Teil zum Gottesdienst beitragen.

Im Anschluss findet um 19 Uhr die Eröffnung der Ausstellung „Donauwörth 1933 bis 1945“ im Haus der Begegnung statt. Die Ausstellung des Stadtarchivs Donauwörth beleuchtet die Zeit des Nationalsozialismus und das Kriegsende in Donauwörth. Neben der Veränderung der Stadtgesellschaft ab 1933 und während der Kriegsjahre gibt sie auch Einblicke in die Zeit des Wiederaufbaus.

Des Weiteren finden am 11. April um 14 Uhr und um 15 Uhr Führungen auf den Turm des Liebfrauenmünsters statt. Dort sind Aufnahmen der nach den schrecklichen Angriffen zerstörten Stadt zu sehen. (dra)